植村 義隆

(有)植村建築設計室

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」で空き家率が過去最高の13.6%に達し、全国的に空き家問題への対応が求められている。空き家をそのままにして置くと、倒壊の危険性、衛生面の問題、防犯上の問題等、各市町村に置いてはその対策に苦労しています、空き家になる理由は家庭内における様々な要因があるとは思いますが、住居を継承できるように我々(建築家)も努力していかなければならないと思います。

私は、昭和22年(1947年)生まれで、終戦後で、食料事情も悪く、小学校の給食においては脱脂粉乳でコッペパン1個程度の粗末な昼食で、校舎は昇降口のない吹き曝しの廊下から直接教室に出入りできる木造平屋建ての校舎でした。でも生徒数は、戦後のベビーブーム(団塊の世代)で1クラス50人の生徒数で1学級3クラスもあり、市町村においては、大川郡鴨庄村でした。

(昭和の時代)

住環境においては、実家が半農、半業で祖父の代から大工をしており傍ら農業もしていました。

稲作、柿、桃等の果樹園もあり農協市場に出荷していましたが、農業で生活が成り立つ規模ではありませんでした。

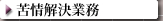

初代の建築は、私の祖父が昭和5年に上棟した、築90年になる木造(中二階建)で横の納屋は当時木材不足で古い建物を解体した時に貰いうけた古材で建てたそうです。

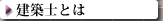

住まいに置いては、典型的な田の字形式平面で、当時農耕用に牛を飼っていたので、農機具と大工道具置き場の倉庫(納屋)が母屋の横に建っており、前庭に鶏小屋(10羽程度)花壇、坪庭、生垣が配置されていました。納屋には木屋が併設しておりました、当時はまだプロパンガスが普及されておらず、木屋は燃料になる木材、松葉を保管する場所でした。

木材は家が大工もしておりましたので現場の残材で十分まかなわれていました。風呂と便所は母屋と離れており、朝起きるとトイレと、洗顔(歯磨き)は井戸横の流しで非常に冬場は寒い思いがしました。母屋には、土間(叩き)式の玄関があり、1年間の食料であるお米が入れられ大きな保存缶が2缶、自転車が1台収容されており、炊事場(台所)は土間形式でした。土造(煉瓦)で漆喰塗りのおくどうさん(釜土)三口あり、横にはテラゾウ式の流しと炊事用の水瓶が配置されておりました。当時は、まだ水道がなく井戸水をつるべで汲み上げていました。又、井戸横には野菜の水洗いや魚の下処理用の流し台がありました。食堂は松板張りで(床下は芋穴になっている)冬は非常に寒い思いが、そこには600×800程度の小さなちゃぶ台を家族6人が囲んで裸電球1個で食事した思い出があります。玄関の横には、6帖の南座があり奥に8畳の仏間と床の間付の客間(6帖)があり、祖父と姉と妹の寝室と勉強部屋になっており、夏場は空調のない時代で縁側のガラス戸を解放し、一つのカヤで寝た記憶があります。

(平成の時代)

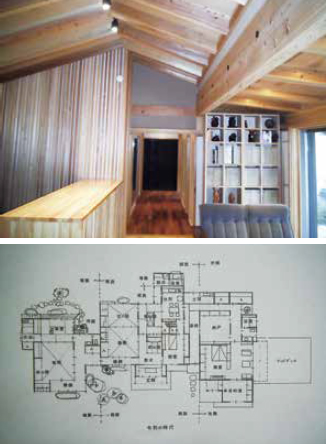

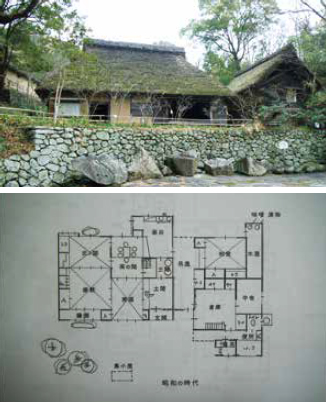

(平成の時代)その後、私と姉妹は進学、就職、結婚、独立と核家族化が進み家族構成が祖父と両親の3人構成となり、しばらくして祖父の死後、両親だけの生活体系になり、住宅の空間構成も少しずつ変化が見えはじめ田の字型から、土間形式の台所から床を上げフローリング張り、小屋組み現しの天井が杉板張り、キッチンは釜土からステンレス製流しとガス台に変わり、浴槽は五右衛門風呂からホウロウ浴槽の直焚き、トイレは汲み取りから浄化槽、玄関は土間から取次場兼応接間へと様子をかえアメーバのように形体を少しずつ変えていき、しばらく時がたち、長女が小学校入学時に私たち家族4人が同居するようになりそれぞれの独立した空間が必要となり、子供部屋の改造、寝室の増設とリフォームをして機能型の空間構成となり、しばらくして母の死後、日本文化が楽しめる、美的空間求め、お茶室併用、客間の増築、独立した床の間付の玄関(取次の間)、台所のキチンをシステムキッチンにし、食器戸棚を照明入りの収納型、浴槽をユニットバスに改造、そして時がたち子供たちの進学、結婚、独立と時代が流れ父親と私たち夫婦と3人家族となりました。

(令和の時代)

(令和の時代)そしてしばらく時がたち父親の死後、家族構成は2人だけの生活になり、私たちも古希を超え、それぞれが趣味を生かした生活体系となり、独立した寝室に、浴室、トイレ等、介護サービスが受けやすく配置し、長年にわたって使用して来た家具等の収納スペースを大きめに、フリー空間を広めに又、趣味の多目的室、多目的ウッドデキを配置するために、当初の農業用の納屋(牛小屋)を改築しました。このように住空間の変化はその時代、その時の生活の年輪であり、住まい手の心を癒し、家族の絆の場所として時代を超えて、将来に渡り継承されていかなければならない財産であると思います。